आनुवंशिकता तथा जैव विकास

प्रत्येक जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं, जो मूल संरचना और आकार में अपने जनकों के समान होते हैं। जीवों के मूल लक्षण पीढ़ी-दर-पीढ़ी संतानों में संचरित होते रहते हैं, जिससे विभिन्न जातियों का अस्तित्व कायम रहता है। जैसे- मटर के बीज से मटर का पौधा उत्पन्न होता है। कबुतर के अंडा से कबुतर पैदा होते हैं।

प्रत्येक जीव अपने ही जनकों से कुछ भिन्न अवश्य होते हैं, जिसे विभिन्नता कहा जाता है।

विभिन्नता- जीव के ऐसे गुण हैं जो उसे अपने जनकों अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप से भिन्नता को दर्शाते हैं।

विभिन्नताएँ दो प्रकार की होती हैं- जननिक तथा कायिक विभिन्नता

1. जननिक विभिन्नता- ऐसी विभिन्नताएँ जनन कोशिकाओं में होनेवाले परिवर्तन (जैसे इनके क्रोमोसोम की संख्या या संरचना में परिवर्तन, जीन के गुणों में परिवर्तन) के कारण होती हैं। उसे जननिक विभिन्नता कहते हैं। ऐसी विभिन्नताएँ एक पीढी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होती है। इस कारण से जननिक विभिन्नता को कायिक विभिन्नता कहते हैं। जैसे- आँख एवं बालों का रंग, शारीरिक गठन, शरीर की लंबाई आदि।

2. कायिक विभिन्नता- ऐसी विभिन्नताएँ जो जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव, उपलब्ध भोजन के प्रकार, अन्य उपस्थित जीवों के साथ व्यवहार इत्यादि के कारण होती है, उसे कायिक विभिन्नता कहते हैं।

आनुवंशिक गुण- ऐसे गुण जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी माता-पिता, अर्थात जनकों से उनके संतानों में संचरित होते रहते हैं। ऐसे गुणों को आनुवंशिक गुण या पैतृक गुण कहते हैं।

आनुवंशिकता- एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों के मूल गुणों का संचरण आनुवंशिकता कहलाता है।

अर्थात

जनकों से उनके संतानों में पीढ़ी-दर-पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण आनुवंशिकता कहलाता है।

आनुवंशिकी या जेनेटिक्स- जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं।

मेंडल के आनुवंशिकता के नियम- मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है।

मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगनेवाले साधारण मटर के पौधों का चयन किया। मटर के पौधों का गुण स्पष्ट तथा विपरित लक्षणों वाले होते हैं। जैसे लंबा पौधा तथा बौना पौधा।

अपने प्रयोग में मेंडल ने विपरित लक्षण वाले गुण जैसे लंबे तथा बौने पौधे पर विचार किया। अपने प्रयोग में मेंडल ने एक बौने पौधे के सारे फुलों को खोलकर उनके पुंकेसर हटा दिए ताकि उनमें स्व-परागण न हो सकें। फिर, उन्होंने एक लंबे पौधे के फूलों को खोलकर उनके परागकणों को निकालकर बौने पौधे के फूलों के वर्तिकाग्रों पर गिरा दिया। विपरित गुणवाले इन दोनों जनक पौधों को मेंडल ने जनक पीढ़ी कहा तथा इन्हें P अक्षर से इंगित किया।

इस प्रकार के परागण के बाद जो बीज बने उनसे उत्पन्न सारे पौधे लंबे नस्ल के हुए। इस पीढ़ी के पौधों को मेंडल ने प्रथम संतति कहा तथा इन्हें F1 अक्षर से इंगित किया। F1पीढ़ी के पौधों में दोनों जनक पौधों (P) के गुण (अर्थात लंबा तथा बौना) मौजुद था। चूँकि लंबेपनवाला गुण बौनेपन पर अधिक प्रभावी था। अतः बौनेपन का गुण मौजूद होने के बावजूद पौधे लंबे ही हुए। प्रभावी गुण जैसे लंबाई को मेंडल ने T तथा इसके विपरित लक्षण (बौनापन) जो अप्रभावी है, को उन्होंने t अक्षर से इंगित किया। F1पीढ़ी के सभी पौधे लंबे हुए।

थ् F1 पीढ़ी के पौधे का जब आपस में प्रजनन कराया गया तब अगली पीढ़ी के पौधों में लंबे और बौने पौधों का अनुपात 3 : 1 पाया गया, अर्थात कुल पौधों में से 75% पौधे लंबे तथा 25% पौधे बौने हुए। 25% पौधे शुद्ध लंबे तथा शेष 50% पौधे शंकर नस्ल के हुए। अर्थात शंकर नस्ल के लंबे पौधे के प्रभावी गुण तथा अप्रभावी गुण के मिश्रण थे। इस आधार पर F2 पीढ़ी के पौधे के अनुपात को 1 : 2 : 1 से दर्शाया गया।

इस प्रकार, मेंडल ने पाया कि जीवों में आनुवंशिक गुण पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलती रहती है।

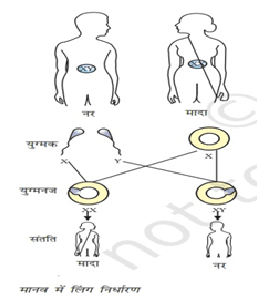

लिंग-निर्धारण- लैंगिक प्रजनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से युग्मनज बनता है जो विकसित होकर अपने जनकों जैसा नर या मादा जीव बन जाता है। जीवों में लिंग का निर्धारण क्रोमोसोम के द्वारा ही होता है।

मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। इनमें 22 जोड़े क्रोमोसोम एक ही प्रकार के होते हैं, जिसे ऑटोसोम कहते हैं। तेईसवाँ जोड़ा भिन्न आकार का होता है, जिसे लिंग-क्रोमोसोम कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं- X और Y नर में X और Y दोनों लिंग-क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, लेकिन मादा में केवल दोनों ही X क्रोमोसोम होता है।

X और Y क्रोमोसोम ही मनुष्य में लिंग-निर्धारण करते हैं।

जैव विकास- पृथ्वी पर विद्यमान जटिल प्राणिओं का विकास प्रारंभ में पाए जानेवाले सरल प्राणिओं में परिस्थिति और वातावरण के अनुसार होनेवाले परिवर्तनों के कारण हुआ। सजीव जगत में होनेवाले इस परिवर्तन को जैव विकास कहते हैं।

समजात अंग- ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पति के दृष्टिकोण से एक समान होते हैं, परन्तु वातावरण के अनुसार अलग-अलग कार्यों का संपादन करते हैं। ऐसे अंग समजात अंग कहलाते हैं। जैसे- मेढ़क, पक्षी, मनुष्य, बिल्ली के अग्रपाद आदि।

असमजात अंग- ऐसे अंग जो रचना और उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक-दूसरे से भिन्न होते हैं, परन्तु वे एक ही प्रकार के कार्य करते हैं। ऐसे अंग असमजात अंग कहलाते हैं। जैसे- तितली तथा पक्षी के पंख उड़ने का कार्य करते हैं, लेकिन इनकी मूल संरचना और उत्पत्ति अलग-अलग प्रकार की होती है।

जीवाश्म तथा जीवाश्मविज्ञान- प्राचीनकाल में ऐसे कई जीव पृथ्वी पर उपस्थित थे, जो बाद में समाप्त या विलुप्त हो गए। वर्तमान समय में वे नहीं पाए जाते हैं। वैसे अनेक जीवों के अवशेष के चिन्ह पृथ्वी के चट्टानों पर पाए गए हैं। जिसे जिवाश्म कहते हैं। पत्थरों पर ऐसे जीवों के अवशेषों का अध्ययन जीवाश्मविज्ञान कहलाता है।

जीवाश्म की आयु ज्ञात करने की वैज्ञानिक विधि को रेडियोकार्बन काल-निर्धारण कहते हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य—

- ‘जीन’ शब्द जोहान्सन ने प्रस्तुत किया।

- ‘द ओरिजिन ऑफ स्पेशीज पुस्तक’ डार्विन ने लिखी है।

- एपेन्डिक्स एक अवशेषी अंग है।

- वंशागत नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया।

- मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना।

- मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं।

- विकासीय दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक समानता चिम्पैंजी से है।

- कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख समजात अंग के उदाहरण है।

- आनुवंशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है।

Subjective Questions & Answers

प्रश्न 1. मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षणं प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं ?

उत्तर — मंडल ने दो मटर के पौधे चुने। इनमें से एक, जो मटर के लम्बे पौधे पैदा करते थे तथा दूसरा जो बौने पौधे उत्पन्न करते थे। मंडल ने दोनों पौधों का संकरण कराया, तो प्रथम संतति पीढ़ी (F1) में सभी मटर के पौधे लम्बे उगे। इसका मतलब यह है कि लम्बाई का लक्षण F1 पीढ़ी संतति में दिखाई दिया और बौनेपन का नहीं। मंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराया तो F2 पीढ़ी में दोनों लक्षण दिखाई दिए। अर्थात् लम्बे पौधे भी और बौने पौधे भी (3 : 1 अनुपात में) प्राप्त हुए। इसका मतलब यह है कि लम्बे होने का लक्षण प्रभावी तथा बौना होने का गुण अप्रभावी होता है।

यह संकेत देता है कि F2 पौधों द्वारा लम्बाई एवं बौने दोनों के विकल्पी गुण की वंशानुगत हुई। F1 पीढ़ी में लम्बाईवाला विकल्प अपने आपको सूचित करता है। लम्बाईवाला विकल्प प्रभावी है तथा बौनेपन का विकल्प अप्रभावी है।

प्रश्न 2. मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है ?

उत्तर—मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण का कार्य माता और पिता दोनों के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। महिला में गुणसूत्र X तथा X होते हैं। और पुरुष में गुणसूत्र X तथा Y होते हैं। जब बच्चा अपने पिता से X गुणसूत्र प्राप्त करता है तो वह बच्ची (लड़की) होगी और जब पिता से Y गुणसूत्र संयोग करता है तो वह लड़का होगा। Y गुणसूत्र ही लड़का होने का कारण है जो केवल पिता में रहता है। माता में केवल XX गुणसूत्र ही रहते हैं। अतः लड़का होगा या लड़की होगी, इसका उत्तरदायी केवल पिता होता है।

प्रश्न 3. वे कौन-से कारक हैं जो नयी स्पीशीज के उद्भव में सहायक हैं ?

उत्तर—नयी स्पीशीज के उद्भव में निम्नलिखित कारक सहायक होते हैं।

(i) प्राकृतिक चयन, (ii) आनुवंशिक विचलन, (iii) जीन प्रवाह का न होना या उसकी बहुत कमी होना, (iv) D.N.A. जैसे गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, जिससे कि दो समष्टियों के सदस्यों की जनन कोशिकाएँ संलयन नहीं कर पातीं, (v) दो उपसमष्टियों का पूर्णरूपेण अलग होना, जिससे उनके सदस्य परस्पर लैंगिक प्रजनन नहीं कर पाते।

प्रश्न 4. उन अभिलक्षणों का एक उदाहरण दीजिए जिनका उपयोग हम दो स्पीशीज के विकासीय संबंध निर्धारण के लिए करते हैं ?

उत्तर—सभी कशेरुकी जीवों में पादों की आधारभूत संरचना एक समान होती है। समजात अभिक्षण से भिन्न दिखाई देनेवाली विभिन्न स्पीशीज के बीच विकासीय सम्बन्ध की पहचान करने में सहायता मिलती है। जैसे मेढक, छिपकली, पक्षी तथा मनुष्य के अग्र पादों की आधारभूत संरचना एक समान है। यद्यपि विभिन्न कशेरुकी जीवों में भिन्न- भिन्न कार्य करने के लिए बदलाव होते रहता है।

प्रश्न 5. क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है ? क्यों अथवा क्यों नहीं ?

उत्तर—तितली और चमगादड़ के पंख समजात अंग नहीं होते हैं। वे समरूप अंग होते हैं, जो केवल उड़ने के काम आते हैं। चमगादड़ के पंख में अग्रपाद की अँगुली की हड्डियाँ होती हैं, जबकि तितली के पंख में हड्डियाँ नहीं पायी जाती हैं।

प्रश्न 6. जीवाश्म क्या हैं ? वे जैव-विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं ?

उत्तर—जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन हो जाता है तथा वह समाप्त हो जाता है, परन्तु कभी-कभी जीव या उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं, जिस कारण इनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूखकर कठोर हो जाए तथा उस कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाए तो जीव के इस प्रकार के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं

जीवाश्म से हमें जैव विकास के बारे में निम्नलिखित बातों की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं :

(i) जो स्पीशीज कभी जीवित थे लेकिन अब लुप्त हो गये हैं।

(ii) जीवाश्म कितने वर्षों पुराने हैं यह जीवाश्म में पाए जानेवाले किसी एक तत्त्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात के आधार पर (जीवाश्म का समय) निर्धारण किया जाता है।

(iii) यदि हम किसी स्थान की खुदाई करते हैं और एक गहराई तक खोदने के बाद हमें जीवाश्म मिलना प्रारम्भ हो जाता है तब ऐसी स्थिति में यह सोचना तर्क- संगत है कि पृथ्वी की सतह के निकटवाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए. जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए हैं।

प्रश्न 7. क्या कारण है कि आकृति, आकार, रंग-रूप में इतने भिन्न दिखाई पड़नेवाले मानव एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं ?

उत्तर—आकृति, आकार, रंग-रूप में भिन्न दिखाई देने वाले मानव एक ही जाति के होते है क्योंकि सभी मानवों में विभिन्नताएँ होने के बावजूद भी शारीरिक संरचना, संगठन, क्रियाविधि, आदि समान होती है। इनकी विभिन्नताएँ केवल आनुवांशिक विचलन, भौगोलिक परिस्थितियों में परिवर्तन का परिणाम है।

प्रश्न 8. विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्त्व है ?

उत्तर—सामान्यत जीव की मृत्यु के बाद उसका अपघटन हो जाता है तथा वह समाप्त हो जाता है। लेकिन कभी-कभी जीव के कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं, जिनके कारण इनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता। इस प्रकार जीवाश्म पुराने जीवों के अवशेष अथवा साँचे के अध्ययन से पता चलता कि खोजा गया जीव कब पाया जाता था और कब लुप्त हुआ। इसमें पहले या अब उसकी संरचना में क्या परिवर्तन हुआ था या हुआ है। इस प्रकार विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का बहुत महत्व है।

9. हम यह कैसे जान पाते हैं कि जीवाश्म कितने पुराने हैं ?

उत्तर—जीवाश्म की प्राचीनता ज्ञात करने के दो सामान्य तरीके हैं। अगर हम जीवाश्म प्राप्त करने हेतु पृथ्वी की चटानों की खुदाई करे तो जो जीवाश्म हमें सतह से कम गहराई पर स्थित मिलेंगे, वे निश्चित तौर पर अधिक गहराई प्राप्त जीवाश्म से नूतन होंगे। एक जीवाश्म की आयु ज्ञात करने का वैज्ञानिक तरीका रेडियो कार्बन काल-निर्धारण है। समस्थानिक अनुपात के अध्ययन द्वारा भी जीवाश्म की आयु की गणना की जा सकती है।

प्रश्न 10. जीवाश्म क्या हैं ? यह जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं ?

उत्तर—जीवाश्म प्राचीन समय में मृत जीवों के सम्पूर्ण, अपूर्ण, अंग आदि के अवशेष तथा उन अंगों के ठोस मिट्टी, शैर तथा चट्टानों पर बने चिन्ह होते हैं जिन्हें पृथ्वी को खोदने से प्राप्त किया गया है। ये चिन्ह इस बात का प्रतीक हैं कि ये जीव करोड़ों वर्ष पूर्व जीवित थे लेकिन वर्तमान काल में लुप्त हो चुके हैं।

(i) जीवाश्म उन जीवों के पृथ्वी पर अस्तित्व की पुष्टि करते हैं।

(ii) इन जीवाश्मों की तुलना वर्तमान काल में उपस्थित समतुल्य जीवों से कर सकते हैं। इनकी तुलना से अनुमान लगाया जा सकता है कि वर्तमान में उन जीवाश्मों के जीवित स्थिति के काल के सम्बन्ध में क्या विशेष परिवर्तन हुए है जो जीवधारियों को जीवित रहने के प्रतिकूल हो गए हैं।

प्रश्न 11. जीवाश्म क्या हैं ? उदाहरण दें।

उत्तर—लाखों वर्ष पूर्व जीवित जीवों के अवशेष चिन्हों के रूप में मिलते हैं, जिन्हें जीवाश्म कहते हैं। ये जीवाश्म स्तरीकृत चट्टानों में पाये जाते हैं।

प्रश्न 12. मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं ?

उत्तर—जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधे और बौने पौधे का संकरण कराया तो उसे प्रथम संतति पीढी F1 में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए थे। इसका अर्थ था कि दो लक्षणों में से केवल एक पैतृक लक्षण ही दिखाई दिया। उन दोनों का मिश्रित प्रमाण दिखाई नहीं दिया। उसने पैतृक पौधों और F1 पीढी के पौधों को स्वपरागण से उगाया। इस दूसरी पीढ़ी F2 में सभी पौधे लंबे नहीं थे। इसमें एक-चौथाई पौधे बौने थे। मेंडल ने लंबे पौधों के लक्षण को प्रभावी और बौने पौधों के लक्षण को अप्रभावी कहा।

You must watch ….

Bihar Board Class 10 Science Chemistry Solution

- Chapter 1 रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण

- Chapter 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण

- Chapter 3 धातु एवं अधातु

- Chapter 4 कार्बन एवं इसके यौगिक

- Chapter 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण

Bihar Board Class 10 Science Biology Solution

- Chapter 1 जैव प्रक्रम

- Chapter 2 नियंत्रण एवं समन्वय

- Chapter 3 जीव जनन कैसे करते है

- Chapter 5 उर्जा के स्रोत

- Chapter 6 हमारा पर्यावरण

- Chapter 7 प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन