मानव नेत्र एवं रंग-बिरंगा संसार

मानव नेत्र– मानव नेत्र या आँख एक अद्भुत प्रकृति प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है।

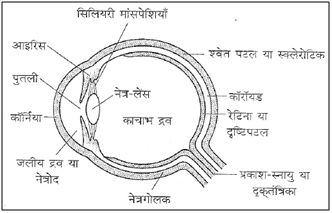

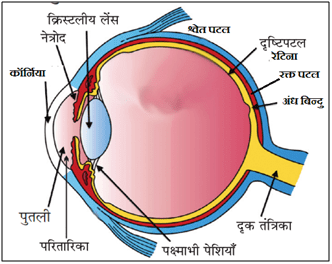

बनावट– मानव नेत्र या आँख लगभग गोलिय होता है। आँख के गोले कोनेत्रगोलक कहते हैं। नेत्रगोलक की सबसे बाहरी परत सफेद मोटे अपारदर्शी चमड़े की होती है, जिसे श्वेत पटल कहते हैं। श्वेत पटल का अगला कुछ उभरा हुआ भाग पारदर्शी होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं।

कॉरॉयड– श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की परत होती है, जिसे कॉरॉयड कहते हैं। यह परत आगे आकर दो परतों में विभक्त हो जाती है। आगे वाली अपारदर्शी परत सिकुड़ने-फेलनेवाली डायफ्राम के रूप में रहती है, जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं।

नेत्र लेंस– पुतली के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है जो पारदर्शी मुलायम पदार्थ का बना होता है।

रेटिना या दृष्टिपटल– नेत्रगोलक की सबसे भीतरी सूक्ष्मग्राही परत को दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं।

जलीय द्रव– कॉर्निया और नेत्र-लेंस के बीच का भाग को जलीय द्रव कहते है।

काचाभ द्रव– लेंस और रटिना के बीच का भाग काचाभ द्रव होता है।

कार्य– नेत्र देखने का कार्य करती है। यह एक फोटो कैमरा की तरह कार्य करता है। बाहर से प्रकाश कॉर्निया से अपवर्तित होकर पुतली में होता हुआ लेंस पर पड़ता है। लेंस से अपवर्तन होने के बाद किरणें रेटिना पर पड़ती है और वहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद मस्तिष्क में वस्तु को देखने की संवेदना उत्पन्न होती है।

आँख के लेंस की सिलियरी पेशियों के तनाव के घटने-बढ़ने के कारण उसकी फोकस-दूरी परिवर्तित होती है जिससे हम दूर अथवा निकट स्थित वस्तुओं को साफ-साफ देख सकते हैं।

नेत्र की समंजन क्षमता– नेत्र के लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन कहलाती है।

आँख द्वारा अपने सिलियरी पेशियों के तनाव को घटा-बढ़ा कर अपने लेंस की फोकस-दूरी को बदलकर निकट या दूर की वस्तु को साफ-साफ देखने की क्षमता को समंजन–क्षमता कहते हैं।

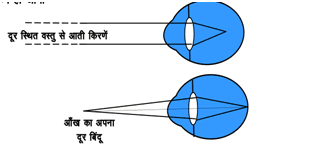

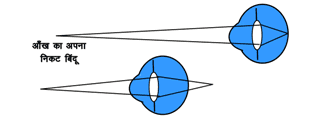

जब हम दूर की वस्तु का देखते हैं, तो नेत्र की फोकस-दूरी बढ़ जाती है तथा निकट की वस्तु को देखते हैं, तो नेत्र की फोकस-दूरी कम हो जाती है।

समंजन क्षमता की एक सीमा होती है। सामान्य आँख अनंत दूरी से 25 सेमी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है।

दूर बिंदू– वह दूरस्थ बिंदू जहाँ तक कोई नेत्र, वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर-बिंदू कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए दूर-बिंदू अनंत पर होता है।

निकट–बिंदू– वह निकटस्थ बिंदू जहाँ पर स्थित किसी वस्तु को नेत्र सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का निकट-बिंदू कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए निकट-बिंदु 25 सेमी होता है।

दृष्टि दोष– कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है। ऐसी कमी दृष्टि दोष कहलाती है।

मानव नेत्र में दृष्टि दोष मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं-

1. निकट–दृष्टि दोष

2. दूर–दृष्टि दोष

3. जरा–दूरदर्शिता

4. अबिंदुकता

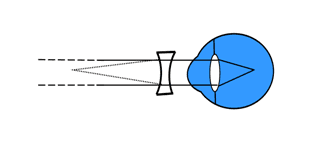

1. निकट–दृष्टि दोष–जिस दोष में नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ-साफ देखसकता है, किन्तु दूर की वस्तुओं को साफ-साफ नहीं देख सकता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है।

दोष के कारण– इस दोष के दो कारण हो सकते हैं-

1. नेत्रगोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र-लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना।

2. नेत्र-लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना जिससे उसकी फोकस-दूरी का कम हो जाना

उपचार– इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है।

2. दूर-दृष्टि दोष–जिस दोष में नेत्र दूर की वस्तुओं को साफ-साफ देख सकता है, किन्तु निकट की स्थित वस्तुओं को साफ-साफ नहीं देख सकता है। दूर-दृष्टि दोष कहलाता है।

कारण– इस दोष के दो कारण हो सकते हैं।

1. नेत्र गोलक का छोटा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना।

2. नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना जिससे उसकी फोकस दूरी का बढ़ जाना।

उपचार– दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है।

3. जरा–दूरदर्शिता– जिस दोष में नेत्र निकट और दूर की वस्तुओं को साफ-साफ देख नहीं सकता है, जरा-दूरदर्शिता कहलाता है।

उम्र बढ़ने के साथ-साथ वृद्धावस्था में नेत्र-लेंस की लचक कम हो जाने पर और सिलियरी मांसपेशियों की समंजन-क्षमता घट जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। इससे आँख के निकट-बिंदू के साथ-साथ दूर-बिंदू भी प्रभावित होता है।

उपचार– इस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का व्यवहार करना पड़ता है जिसमें दो लेंस एक ही चश्मे में ऊपर-नीचे लगा दिए जाते हैं।

4. अबिंदुकता–इस दोष में नेत्र क्षैतिज के वस्तुओं को देख सकता किंतु उर्ध्वाधर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है।

उपचार– इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है।

तारे क्यों टिमटिमाते हैं ?

जब हम तारों को देखते हैं, तो उसकी रोशनी घटती बढ़ती रहती है, जिसे टिमटिमाना कहते हैं।

वायुमंडल में ठंडी और गर्म हवाएँ हमेशा बहती रहती है। जब तारों की किरणें वायुमंडल में पहुँचती है, तो वायुमंडल के अपवर्तनांक के कारण मुड़ जाती है। जिसके कारण तारों का प्रकाश थोड़े समय के लिए कट जाता है, जिसे टिमटिमाना कहते हैं।

तारे टिमटिमाते हैं, किंतु चंद्रमा तथा ग्रह नहीं टिमटिमाते, क्यों?

तारों की तुलना में चंद्रमा और ग्रह पृथ्वी के बहुत निकट है। तारों को प्रकाश का लगभग बिंदु-स्त्रोत समझा जाता है, जबकि चंद्रमा या ग्रह फैला हुआ अर्थात विस्तृत पिंड जैसा प्रतित होता है। इसलिए चंद्रमा या ग्रह से आती किरणों में वायुमंडलीय घट-बढ़ के कारण हुआ थोड़ा विचलन मालुम नहीं पड़ता है। अर्थात नहीं टिमटिमाते हैं।

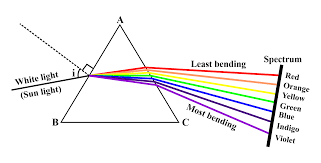

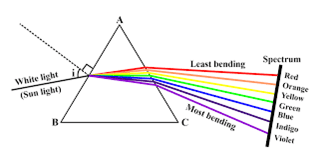

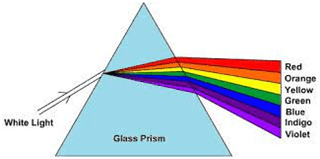

स्पेक्ट्रम या वर्णपट- जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्य से होकर गुजारा जाता है, तो सात रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, जिसे स्पेक्ट्रम या वर्णपट्ट कहते हैं।

वर्ण-विक्षेपण- श्वेत प्रकाश को सात रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण-विक्षेपण कहते हैं।

सर्वप्रथम न्यूटन ने प्रिज्म की सहायता से स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था।

वर्ण-विक्षेपण में सर्वाधिक कम विचलन लाल रंग और सबसे कम विचलन नीले रंग का होता है।

लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और नीले रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है।

इंद्रधनुष-वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं, तो हमें कभी-कभी आकाश में एक अर्द्धवृताकार रंगीन पट्टी दिखाई देती है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं।

प्रकाश का प्रकीर्णन- प्रकाश का किसी कण पर पड़कर छितराने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं।

लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम और नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है।

आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है ?

सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो उसका वायुमंडल के कणों से प्रकीर्णन होता है। नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यहीं प्रकीर्णित प्रकाश हमारी आँखों तक पहुँचता है। इसलिए आकाश नीला प्रतीत होता है।

चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति या अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है?

चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। इसलिए चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्षयात्री को आकाश काला प्रतीत होता है, क्योंकि वायुमंडल न होने के कारण प्रकीर्णन नहीं होता है।

सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है ?

सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य को अधिक दूरी तय करना पड़ता है और इसे अधिक कणों से होकर गुजरना पड़ता है। जिसके कारण नीले रंगों के प्रकाश का प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, लेकिन लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। यहीं कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है।

महत्वपूर्ण तथ्य—

- किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना दृष्टिपटल पर बनता है।

- आँख उत्तल लेंस की भाँति व्यवहार करता है।

- पुतली की साइज को परितारिका नियंत्रित करता है।

- मंद प्रकाश में पुतली फैल जाती है।

- रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब अभिनेत्र लेंस द्वारा बनता है।

- नेत्र का रंगीन भाग परितारिका या आइरिस होता है। इसी के रंग से नेत्र का रंग निर्धारित होता है।

- वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है तथा सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है।

- लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है।

- टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन परिघटना को प्रदर्शित करता है।

- वायुमंडल में लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है।

- तरंगदैर्घ्य को ऐंगस्ट्रम में व्यक्त किया जाता है। जो लंबाई का मात्रक है।

Subjective Questions & Answers—

प्रश्न 1. दृष्टि दोष क्या है ? यह कितने प्रकार के होते है तथा इनका निवारण कैसे किया जाता है ?

अथवा, दृष्टि दोष क्या है ? यह कितने प्रकार का होता है ?

उत्तर—कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है। ऐसी कमी दृष्टि दोष कहलाती है।

यह चार प्रकार के होते हैं—

(i) दूर-दृष्टि दोष, (ii) निकट-दृष्टि दोष, (iii) जरा-दूरदर्शिता या प्रेस्बायोपिया तथा (iv) अबिंदूकता या एस्टेग्माटिज्म।

निवारण—

1. दूर-दृष्टि दोष— इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है।

2. निकट-दृष्टि दोष— इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है।

3. जरा-दूरदर्शिता या प्रेस्बायोपिया— इसके लिए बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है।

4. अबिंदूकता या एस्टेग्माटिज्म— इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 3. प्रकाश का वर्ण-विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? इन्द्रधनुष की व्याख्या करें।

अथवा, प्रकाश का वर्ण-विक्षेपण क्या है? इन्द्रधनुष कैसे बनता है?

उत्तर—जब काँच की प्रिज्म से प्रकाश का पुंज गुजारा जाए तो यह सात रंगों में बँट जाता है जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इन सात रंगों को बैंगनी (Violet), हल्के नीला (Indigo), नीला (Blue), पीला (Yellow), संतरी (Orange) और लाल (Red) वर्ण क्रम में व्यवस्था प्राप्त होती है। वर्ण क्रम को VIBGYOR भी कहते हैं।

इन्द्रधनुष— इन्द्रधनुष वर्षा के पश्चात् आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देता है। वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है।

जल की सूक्ष्म बूँदें छोटे-छोटे प्रिज्मों की भाँति कार्य करती हैं। सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूँदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती है, तत्पशचात इसे आंतरिक परावर्तित करती है, अंतत: जल की बूँद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुन: अपवर्तित करती हैं और इन्द्रधनुष का निर्माण होता है।

प्रश्न 4. प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है ? स्पेक्ट्रम कैसे बनता है ?

उत्तर—जब काँच की प्रिज्म से प्रकाश का पुंज गुजारा जाए तो यह सात रंगों में बँट जाता है जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इन सात रंगो को बैंगनी (Violet), हल्के नीला (Indigo), नीला (Blue), हरा (Green), पीला (Yellow), संतरी (Orange) और लाल (Red) वर्ण क्रम में व्यवस्था प्राप्त होती है। ये सभी रंग अलग-अलग कोण पर मुड़ते हैं। लाल रंग सबसे कम मुड़ता है और बैंगनी सबसे अधिक। वर्णक्रम को VIBGYOR के द्वारा याद रखा जा सकता है। प्रकाश का विक्षेपण प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के विभिन्न रंगों के द्वारा निर्वात या हवा में समान वेग से दूरी तय की जाती है। प्रिज्म से अपवर्तन के बाद जो प्रकाश की सात रंगों की पट्टी प्राप्त होती है, उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं।

प्रश्न 5. दृष्टि निर्बंध क्या है ?

उत्तर—रेटिना पर बना प्रतिबिम्ब वस्तु के हटाए जाने के 1/10 सेकेण्ड तक स्थिर रहता है। इसे दृष्टि निर्बध कहते हैं।

प्रश्न 6. रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है ?

उत्तर—लाल रंग की तुलना में प्रकाश के अन्य सभी रंग अधिक मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं। इसलिए कम प्रकीर्णित होने के काारण सिग्नल के रूप में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 7. नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—जो लोग नेत्र दोष रहित होते हैं उन्हें दूर तथा नजदीक की वस्तुएँ स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि मानव नेत्र में लेस की फोकस दूरी घटाने-बढ़ाने की क्षमता होती है। इसी क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन मानव नेत्र की वह क्षमता है, जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को घटा अथवा बढ़ा सकता है।

प्रश्न 8. मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं ?

उत्तर – मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु अनन्त तथा निकट बिंदु नेत्र से 25 cm दूरी पर होता है।

प्रश्न 9. अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है ? इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है ?

उत्तर—यह विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। इसे वाजिब क्षमता के अवतल लेंस के द्वारा संशोधित अर्थात दूर किया जा सकता है।

प्रश्न 10. मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने के कारण है :

(a) जरादूरदृष्टिता

(b) समंजन

(c) निकट दृष्टि

(d) दीर्घ-दृष्टि

उत्तर—(b) समंजन

प्रश्न 11. मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है—

(a) कॉर्निया

(b) परितारिका

(c) पुतली

(d) दृष्टिपटल

उत्तर—(d) दृष्टिपटल

प्रश्न 12. सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है, लगभग :

(a) 25 m

(b) 2.5 cm

(c) 25 cm

(d) 2.5 m

उत्तर—(c) 25 cm

प्रश्न 13. अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है:

(a) पुतली द्वारा

(b) दृष्टिपटल द्वारा

(c) पक्ष्माभी द्वारा

(d) परितारिका द्वारा

उत्तर—(c) पक्ष्माभी द्वारा

प्रश्न 14. सामान्य नेत्र 25 cm से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते ?

उत्तर—25 cm से निकट रखी वस्तुओं से आनेवाली किरणें मानव नेत्र के रेटिना पर ठीक ढंग से फोकसित नहीं हो पाती है। अर्थात नेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित सीमा के नीचे नहीं घट पाती है। इसलिए रेटिना पर उस वस्तु पर स्पष्ट प्रतिबिंब ही नहीं बन पाता है। अतः सामान्य नेत्र 25 cm से निकट रखी वसतुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाते।

प्रश्न 15. जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब- दूरी का क्या होता है ?

उत्तर – चूँकि प्रतिबिंब की दूरी स्थिर रहती है तथा मानव नेत्र के लेंस की फोकस दूरी इस प्रकार समायोजित होती है जिससे प्रतिबिंब हमेशा दृष्टिपटल पर ही बने। इसी कारण नेत्र से वस्तु की दूरी बढ़ा देने पर प्रतिबिंब की दूरी अस्पष्ट हो जाती है।

प्रश्न 16. तारे क्यों टिमटिमाते हैं ?

उत्तर— तारों से आने वाले प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद तारे के प्रकाश को विभिन्न अपवर्तनांक वाले वायुमंडल से गुजरना होता है, इसलिए प्रकाश का लगातार अपवर्तन होते रहने के कारण प्रकाश की दिशा बदलती रहती है, जिससे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं।

प्रश्न 17. सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है ?

उत्तर—सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणों को लम्बी दूरी तय करना पड़ता है। सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग के प्रकाश का होता है। सभी रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है, लेकिन लाल रंग के तरंगदैर्घ्य अधिका होने के कारण सबसे कम प्रकीर्णन होता है। इसलिए हमारे नेत्रों तक पहुँचनेवाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है। यही कारण है कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। सूर्यास्त के समय भी यही होता है।

प्रश्न 18. किसी अंतरिक्षयात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है ?

उत्तर – किसी अंतरिक्षयात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला इस कारण प्रतीत होता है क्योंकि आकाश अधिक ऊँचाई पर है। वहाँ वायुमण्डल का अभाव है। इसलिए वहाँ पर कोई प्रकीर्णन नहीं होता है। इस कारण अत्यधिक ऊँचाई पर यात्रा करते हुए यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है।

You must watch ….

Bihar Board Class 10 Science Chemistry Solution

- Chapter 1 रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण

- Chapter 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण

- Chapter 3 धातु एवं अधातु

- Chapter 4 कार्बन एवं इसके यौगिक

- Chapter 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण

Bihar Board Class 10 Science Biology Solution

- Chapter 1 जैव प्रक्रम

- Chapter 2 नियंत्रण एवं समन्वय

- Chapter 3 जीव जनन कैसे करते है

- Chapter 4 अनुवांशिकता एवं जैव विकास

- Chapter 5 उर्जा के स्रोत

- Chapter 6 हमारा पर्यावरण

- Chapter 7 प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन